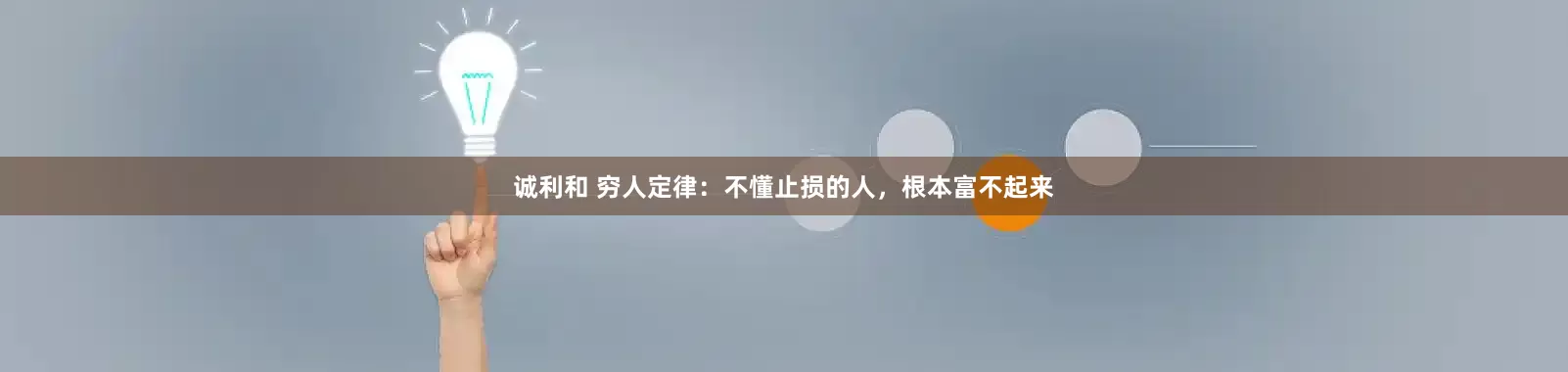

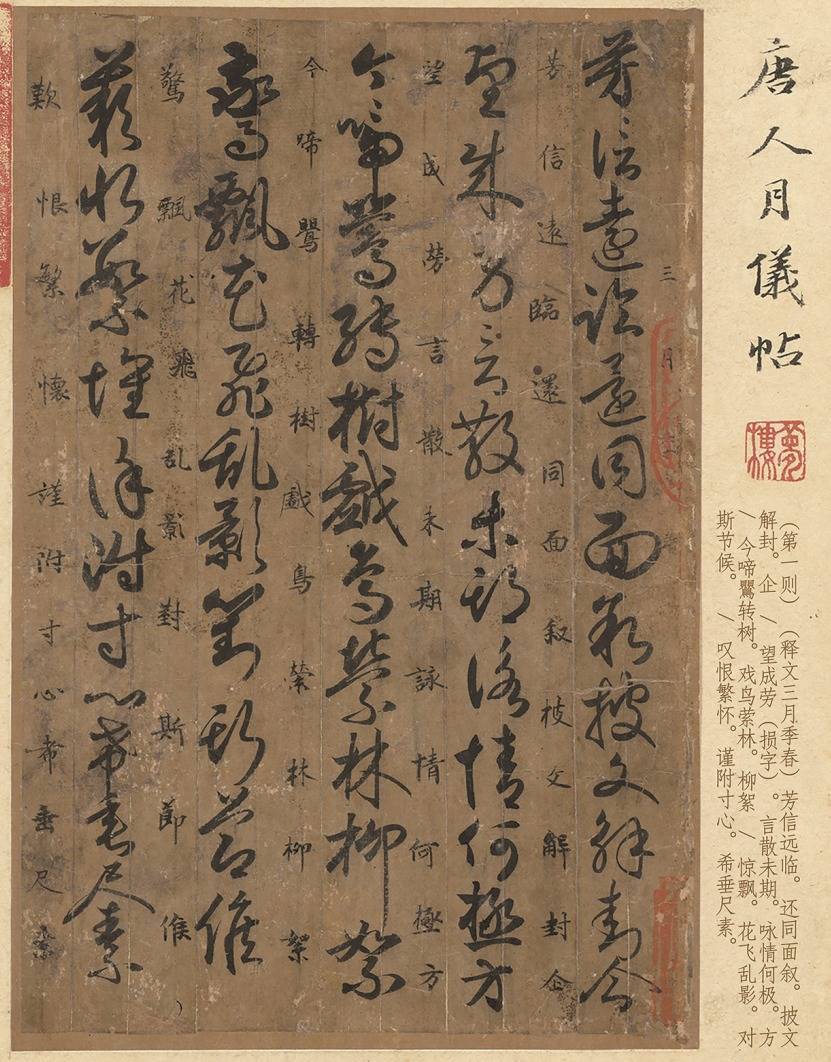

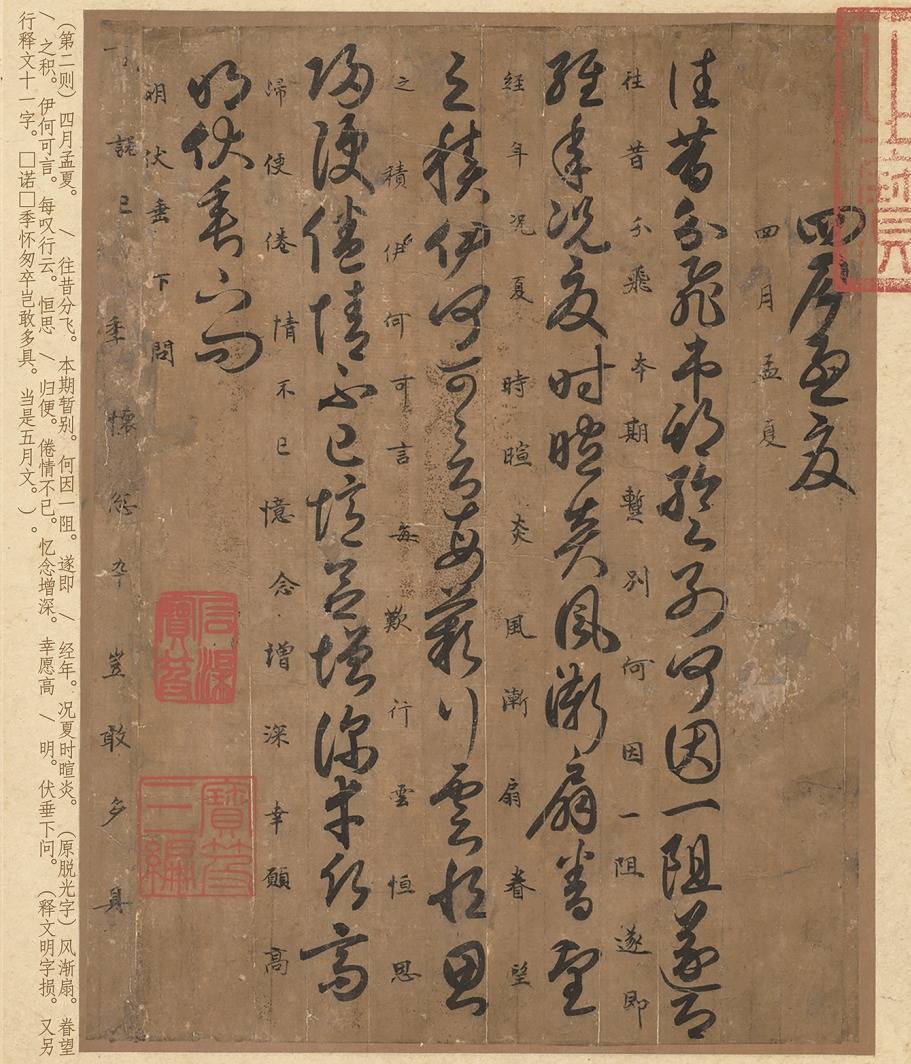

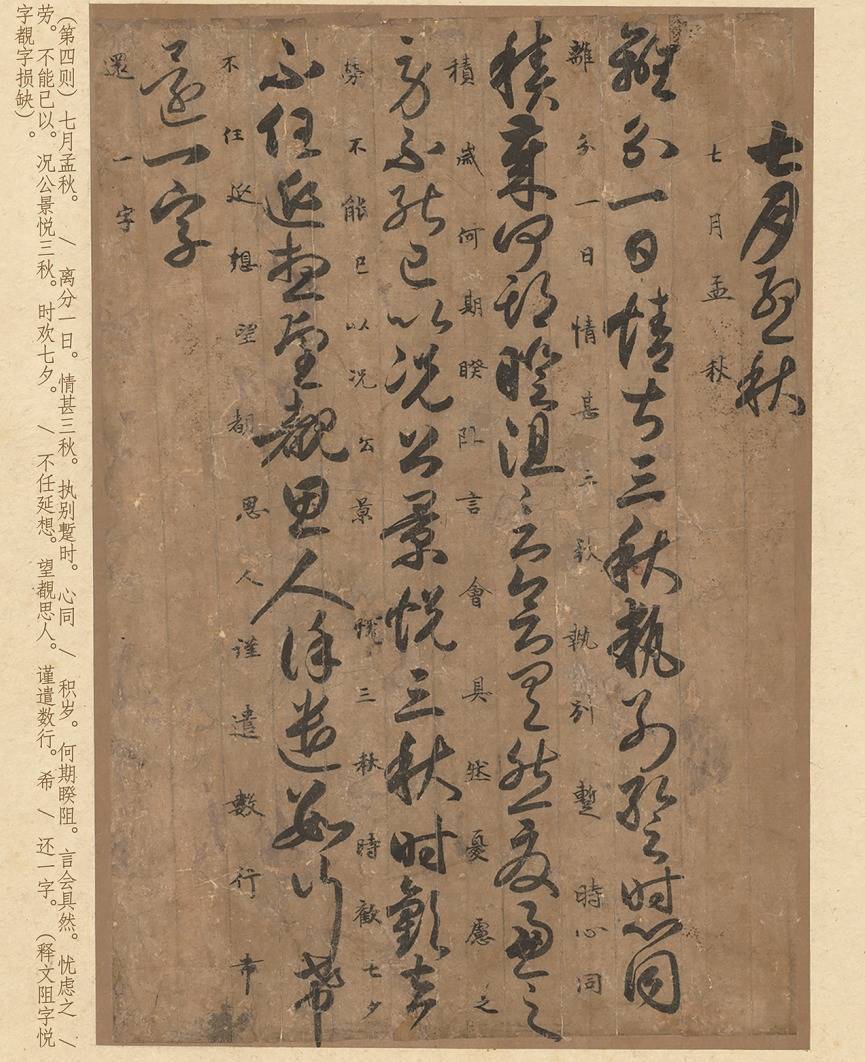

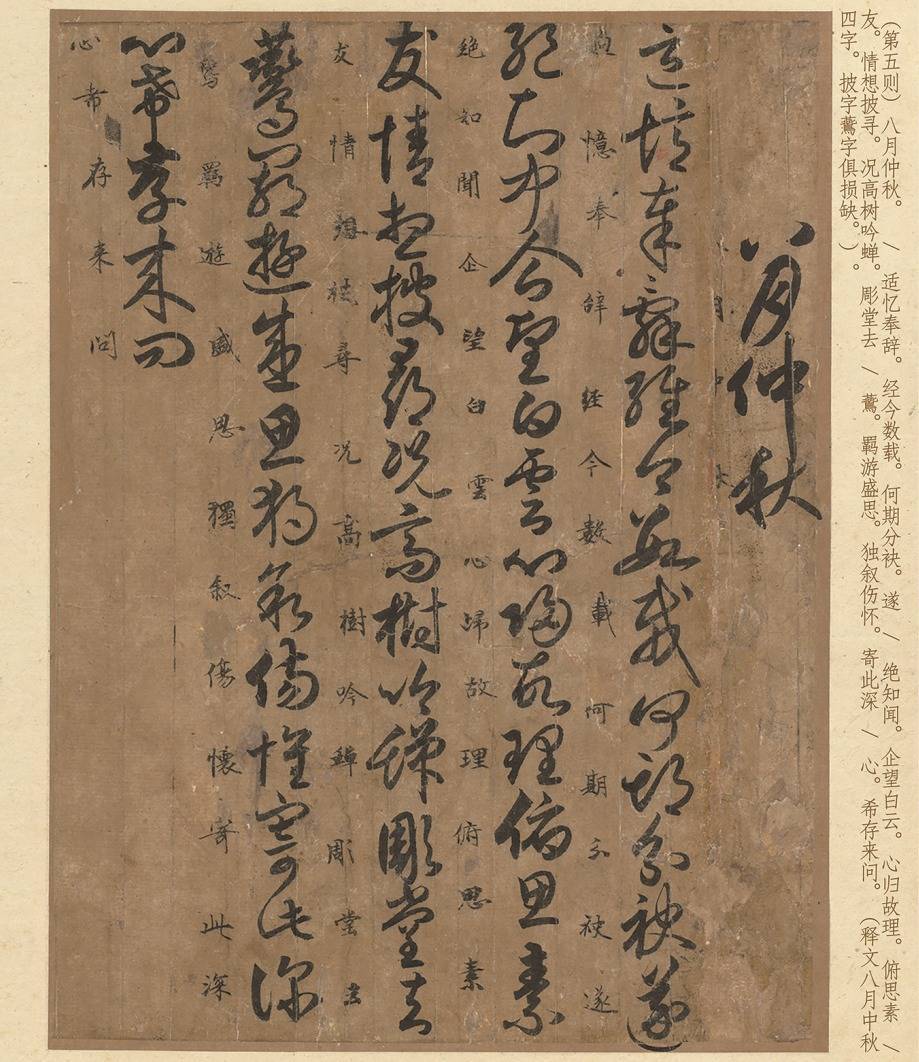

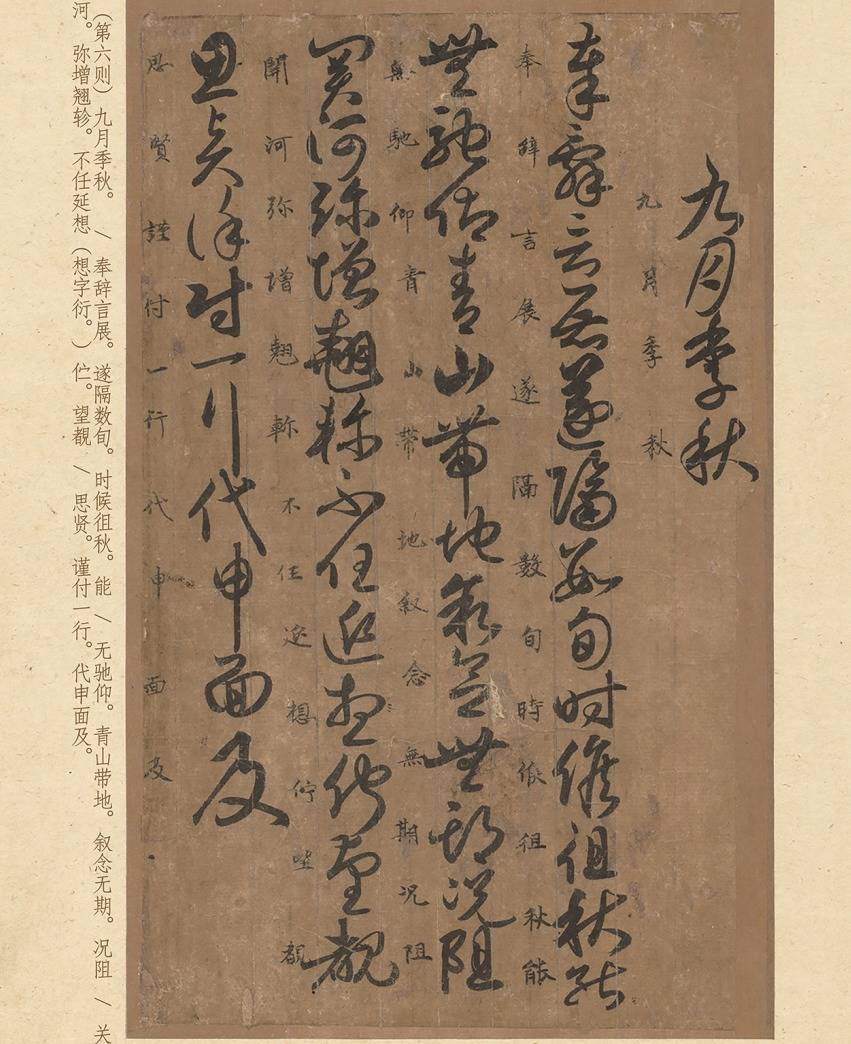

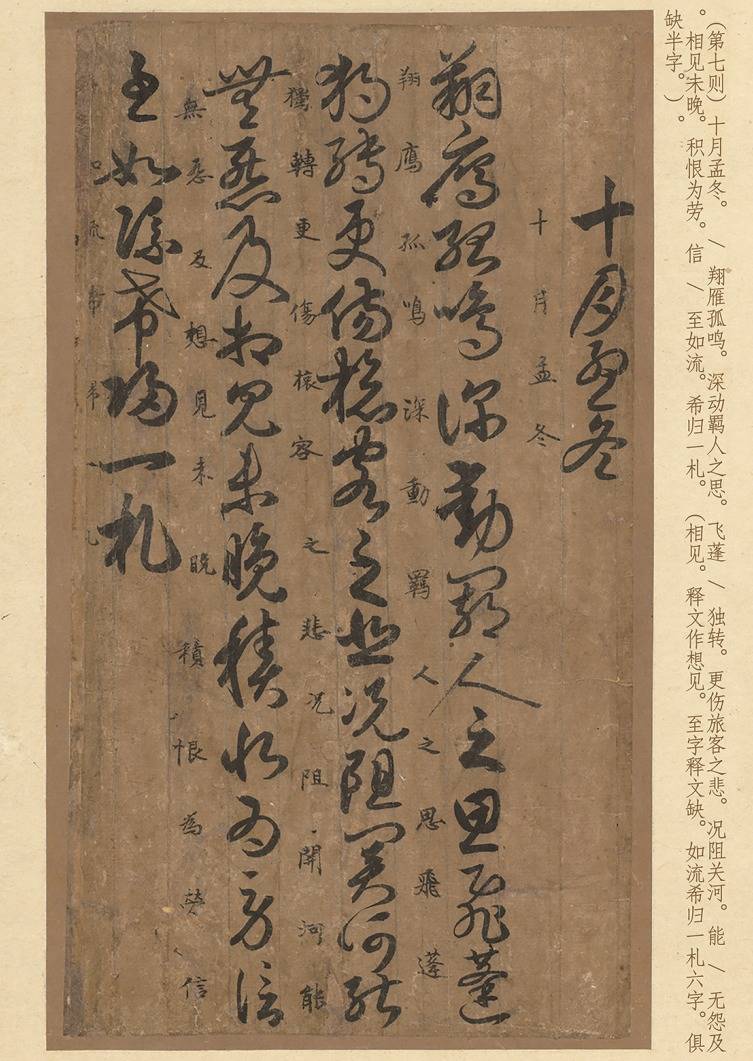

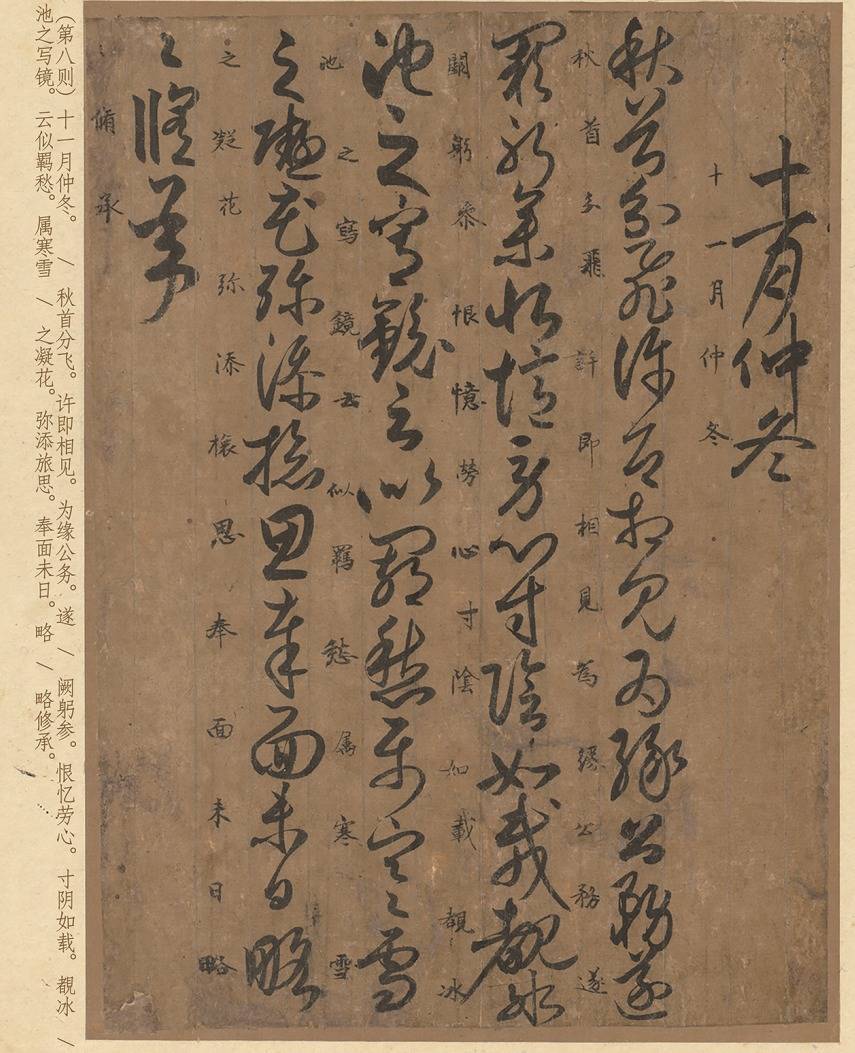

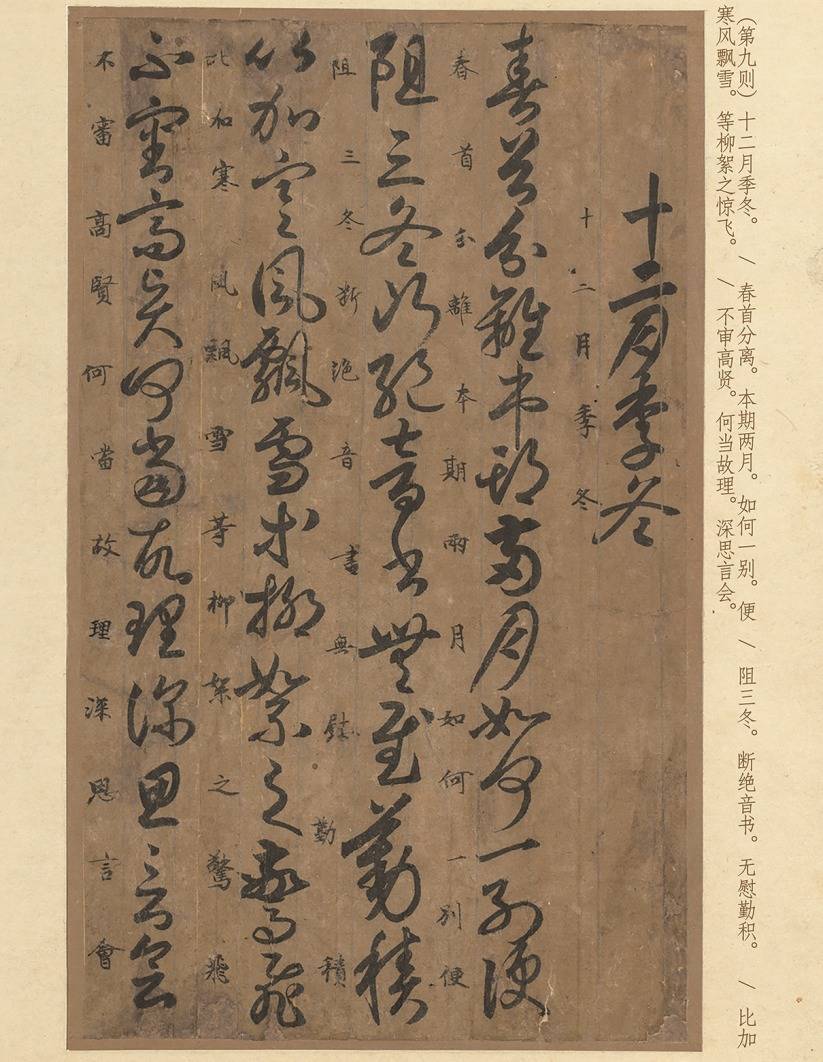

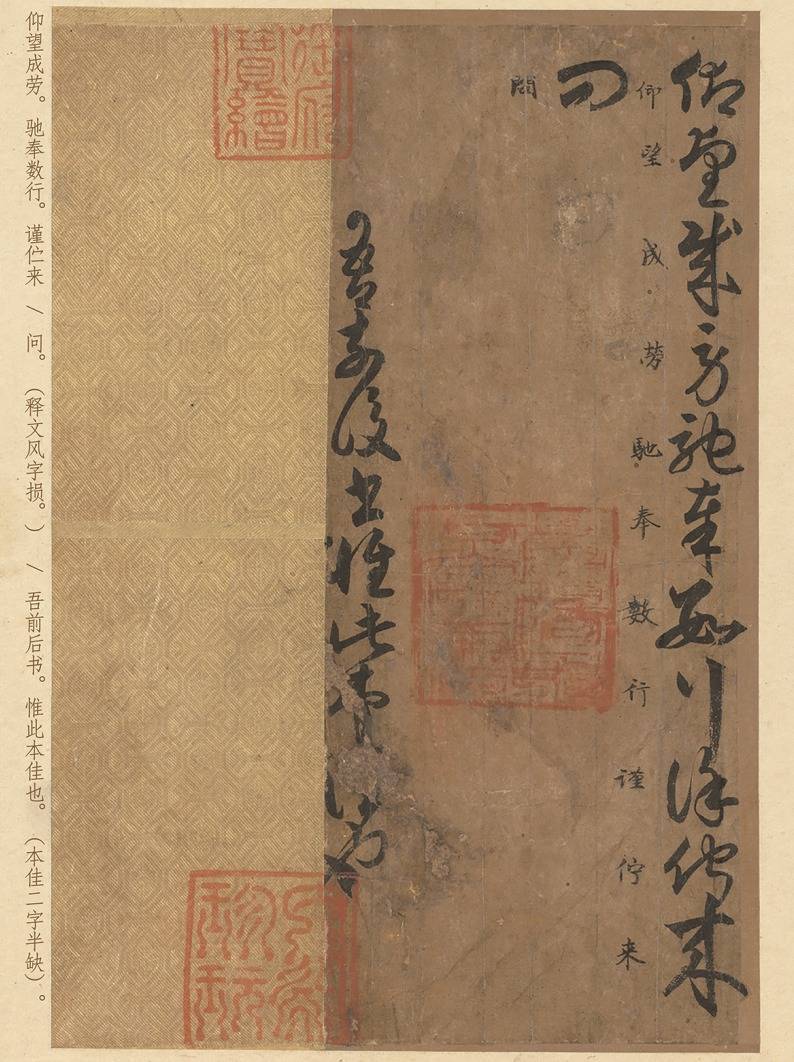

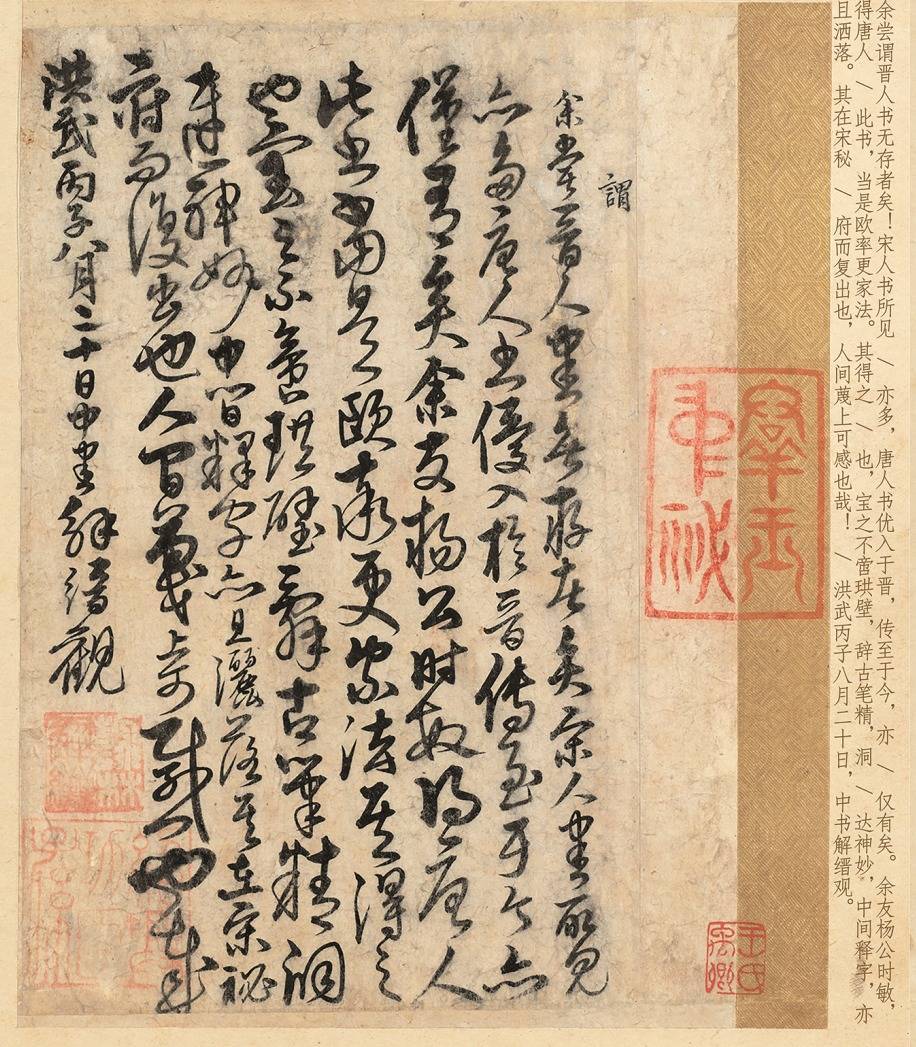

这本唐代佚名《月仪帖》看似是规整的草书练习册,实则暗藏古人"朋友圈"的隐秘吐槽。它以月令为序编排书信模板,表面教人写"春寒料峭今日云策,伏惟珍重"的客套话,细看却像极了当代社交平台的"阴阳文学"——每封"模板信"都藏着可替换的吐槽槽位。

比如正月篇写"岁首方临,音问久疏",实则暗讽"过年都不联系,装什么忙人";七月篇"秋热尚炽,起居多否"背后,分明是抱怨"大夏天也不约个饭,友情淡了"。这种"表面关心,实则吐槽"的笔法,堪比现代人发"最近好吗?"后接"没事别找我"的微妙潜台词。

更妙的是其草书笔法——看似流畅的连笔中,藏着刻意模糊的边界。比如"珍重"二字写得龙飞凤舞,实则每个笔画都像在画问号,仿佛古代版"你懂的"表情包。这种"说正事又像说闲话"的笔触,恰恰暴露了书信的本质:既想维持体面,又忍不住夹带私货。

最绝的是佚名带来的"匿名效应"——正因为不知作者,后人反而能更自由地代入。有人读出官场应酬的无奈,有人品出文人互嘲的机锋,甚至有人脑补出深闺怨妇的潜台词。这种"作者已死,解读永生"的特质,让这本帖成了古代最成功的"树洞文学",每个时代都能读出新的吐槽密码。

这哪是书法帖?分明是唐代版的"社交媒体使用指南"——教你如何用最优雅的草书,说最隐秘的吐槽。

诚多网提示:文章来自网络,不代表本站观点。

沪深京指数

热点资讯